6 gennaio 2021.

Tenger è alla dacia di famiglia. Non c’è riscaldamento, sul tavolo il lavoro di ammucchia, fuori c’è mezzo metro di neve, negli Stati Uniti il Re dei Furries ha espugnato il Campidoglio.

Volevo cominciare questo anno con qualcosa di stimolante, ma visto come abbiamo ingranato ho optato per qualcosa di assolutamente rilassato e privo di implicazioni politiche. C’è tempo per la polemica e tempo per la distrazione, no?

Oggi andiamo in Puglia, nella Valle del Basentello, e parliamo di cose strane e interessanti!

Il posto

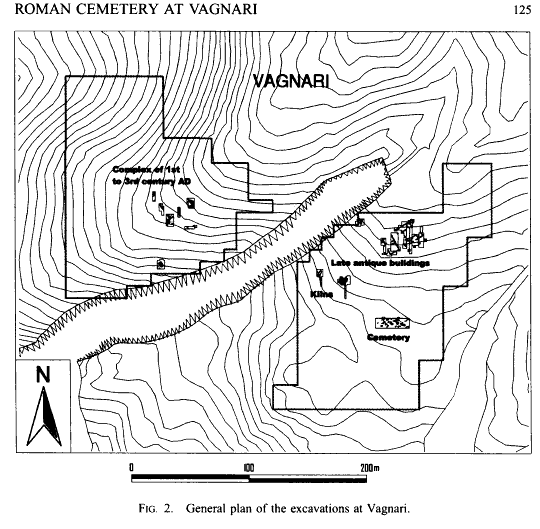

Il Basentello è un fiume che segna il confine tra Potenza e Bari. Nel 2000 Alastair Small, archeologo dell’università di Edinburgo, sta conducendo una survey nella zona e individua un sito di possibile interesse a Vagnari, comune di Gravina, provincia di Bari. Il posto si trova nei pressi del tracciato della via Appia.

Lo stesso anno un cantiere viene organizzato in collaborazione con le università di Bari, Edinburgo, McMaster, Foggia e Glasgow.

Presto viene individuata un’area di circa 3,5 ha, tagliata da est a ovest da un calanco. Sulla parte Nord si trovano tracce di un villaggio del I°-IV° secolo d. C., mentre sulla parte sud si stende il cimitero. Nei paraggi, nel sito di San Felice, salta fuori una magione di lusso, molto probabilmente la residenza del dirigente incaricato di gestire il vicus di Vagnari. D’acchito, l’intera faccenda promette bene: gli archeologi hanno scovato quello che ha tutta l’aria di essere un centro agricolo e industriale.

Tra le prime cose a essere individuate nella parte abitata, un mulino e quella che sembra essere una forgia. Nel cimitero invece, sotto uno strato di terra agricola, emergono numerose tombe “alla cappuccina”, tipiche per gli individui di estrazione modesta.

Vagnari è una trovaglia particolarmente interessante, perché le fonti scritte offrono davvero pochi dettagli sulla vita quotidiana della regione in questo periodo, e quei pochi dettagli tratteggiano una zona poco sviluppata e popolata. Ad esempio, Seneca cita la Puglia nell’epistola 87, parlandone come di una zona con poca gente e vasti latifondi.

Vagnari per contro è un villaggio popoloso, con una manifattura specializzata. Gli scavi sono l’inizio di una lunga ricerca che permetterà di avere uno sguardo più preciso sulla storia della regione, e che regalerà anche un paio di interessanti sorprese!

Il vicus

Come abbiamo accennato, il vicus di Vagnari era vicino alla via Appia. Nonostante questa sia stata una delle arterie principali nel periodo tardoantico, in epoca imperiale stava perdendo relativamente di importanza rispetto alla via Traiana. Secondo Small, questo fattore incoraggiò lo sviluppo di comunità cerealicole nella zona: nel primo e medio periodo imperiale, notiamo un moltiplicarsi dei siti, in particolare di piccole fattorie, che prima erano in declino. I vici del periodo non vivevano in autarchia, ma in una rete di scambi e contatti con gli altri centri della regione e del paese.

Nella parte nord del sito è emerso un insediamento databile al periodo tardo-repubblicano. Il villaggio declina bruscamente con la fine della Repubblica, ma rifiorisce alcune decadi dopo, con un picco di costruzioni intorno al I° secolo d. C.

Sul limite settentrionale è stato ritrovato un edificio imponente, in pietra. A sud di questo, una seconda costruzione per la lavorazione di metalli, attiva probabilmente durante il III° secolo. Altri indizi suggeriscono la lavorazione di cereali e la fabbricazione di tegole.

Insomma, si delinea come quello che doveva essere un centro industriale piuttosto importante in questa zona.

Secondo Carroll Maureen, in questo periodo l’Imperatore acquistò numerosi terreni nella regione. E’ possibile che Vagnari sia un’azienda di proprietà del sovrano.

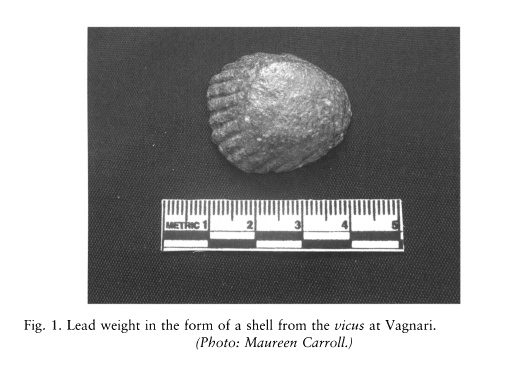

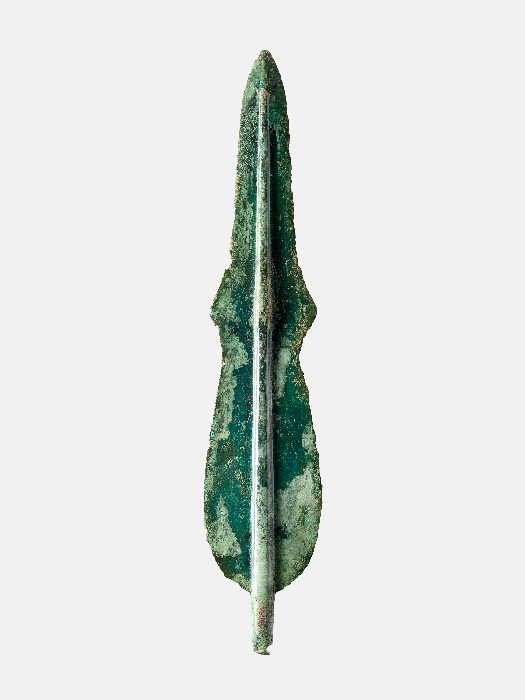

Nel rapporto del 2015 Christopher Smith afferma che il posto pare lavorare diversi tipi di materiali, con una specializzazione nel lavoro del piombo. Sono stati estratti circa un centinaio di oggetti in piombo, tra cui pesetti a forma di conchiglia, placche rettangolari, frammenti.

L’industria del piombo è notoriamente tossica, e gli abitanti di Vagnari pativano senza dubbio dell’inquinamento che ne derivava.

Non bisogna però immaginarsi Vagnari come un posto miserabile, al contrario: frammenti di pannelli di marmo e altri segni di lusso indicano che gli edifici erano tutt’altro che tuguri di disperati. Nel corso del I° secolo il centro sembra crescere e le attività aumentare, al punto che viene perfino costruita una cella vinaria completa di dolia importati da Roma.

Vagnari era anche un centro agricolo, dove si allevavano maiali, capre e pecore, e dove si coltivavano cereali: sono state trovate trace di grano duro, avena, avena selvatica, orzo e monococco. Questi cereali venivano stacciati, e la pula è stata ritrovata mischiata all’argilla che riveste le pareti interne dell’edificio settentrionale.

L’insediamento entra in crisi col finire del III° secolo. I segni di attività diminuiscono e gli edifici come la cava vinaria vengono abbandonati e gradualmente smantellati per recuperare i materiali.

La zona resterà comunque abitata anche dopo il collasso dell’Impero, ma il villaggio sarà trasferito sulla parte meridionale, dove i Vagnaresi continueranno a vivere e lavorare fino al VII° secolo.

La necropoli

Il cimitero è la parte più interessante della faccenda, perché a noi della Fortezza pacciono le cose morbose!

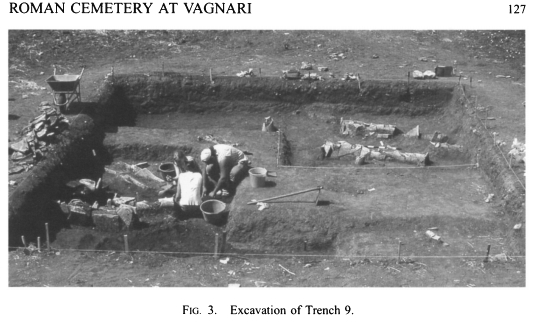

Cominciamo col dire che non saltano fuori epitaffi, quindi i morti di Vagnari restano anonimi. A fine 2012 lo scavo della necropoli copre un’area di 30m x 15m, ma la superficie totale è stimata a circa 2.100 metri quadrati.

Sono emerse un centinaio di tombe, suddivisibili in 4 tipi:

- Inumazione semplice

- Inumazione alla cappuccina

- Tombe dotate di un canale per libazioni

- Cremazioni

Non c’è bisogno di spiegare l’inumazione semplice: fai un buco, ci tiri il cadavere, copri il buco. Solo 8 sono inumazioni semplici.

La tomba “alla cappuccina” significa una fossa non troppo profonda dove il morto viene steso col proprio corredo funerario (se ne ha), coperto di tegole piatte (tegulae) a formare un V rovesciato, e sepolto. Esistono molte varianti sul tema: a volte il morto è steso direttamente in terra, a volte su uno strato di tegole; a volte ha delle tegole semi-cilindriche (imbrex) a mo’ di “colmo” sopra quelle piatte; a volte ha un imbrex sotto la nuca a mo’ di cuscino, ecc.

La stragrande maggioranza delle tombe sono “alla cappuccina”.

Le tombe con canale per libazioni sono simili a quelle “alla cappuccina”, ma in più hanno una sorta di canala che affiora dalla terra, talvolta realizzata con due imbrex. Questa “condotta” tra il morto e il mondo dei vivi permetteva di fare offerte e libazioni.

Le tombe con un morto cremato sono solo 2, risalenti al II° secolo, e in una le ceneri sono state poi coperte “alla cappuccina”. In effetti, col periodo imperiale si comincia a privilegiare l’inumazione, almeno in certe parti della penisola. Le tombe con morti cremati sono l’eccezione e hanno un corredo funebre più ricco della media, il che lascia supporre che gli individui inceneriti fossero di uno status sociale più alto degli altri.

Nell’insieme, le tombe di Vagnari sono modeste.

Solo 9 tombe non presentano nessun oggetto funerario.

Scordatevi però i sontuosi tesori dei giganteschi tumuli coreani: l’oggetto più comune ritrovato a Vagnari è l’umile e proletario vaso di terracotta, solitamente rotto prima dell’inumazione (la rottura del vaso prima della deposizione è ricorrente nella pratica funeraria romana). Nel 91% dei casi è l’unico tipo di bene funerario rinvenuto.

Tuttavia non abbiamo trovato solo quello: già dai primi scavi saltano fuori pezzi di ceramica sigillata, e più in particolare ARS (African Red Slip), prodotta per lo più nel nordafrica e molto apprezzata. Emergono anche lampade e frammenti di contenitori in vetro, monete, perfino alcuni contenitori in bronzo.

La concentrazione e la qualità degli oggetti è più alta rispetto ad altri cimiteri rurali dello stesso periodo, il che suggerisce da subito che la gente di Vagnari viveva un’esistenza modesta, fatta di duro lavoro, ma non miserabile.

In diverse tombe, peraltro, troviamo un chiodo, dritto o piegato, spesso associato a un vaso. Anche questa non è una novità nella pratica funeraria del periodo: il chiodo aveva senza dubbio una funzione magica, o come talismano o per tenere “inchiodate” sottoterra forze maligne. Il chiodo magico anti-fantasma è stato trovato in 43 delle 98 tombe studiate finora. In 35 di questi casi, era associato a un vaso.

Toynbee parla di questa pratica nel suo libro del 1971, Death and burial in the Roman World. Non l’ho consultato per questo articolo perché le biblioteche sono oltre i passi innevati e su Amazon costa un po’ caruccio, quindi sarà per il prossimo Natale.

In molti casi, il chiodo e il vaso sono accompagnati da una lampada: su 30 delle tombe indisturbate e contenenti un chiodo, 26 avevano anche lampade, il che lascia presupporre che la lampada, il chiodo e il vaso giocassero un ruolo magico sinergico nel separare il morto dai vivi e guidarlo nel suo percorso.

Gli oggetti erano do solito deposti accanto ai piedi, le gambe o le mani del morto, raramente vicino alla testa. Questo è particolarmente vero per le lampade, solitamente posate accanto ai piedi, che erano probabilmente deposte accese e poi coperte con le tegole, allo scopo di rischiarare il percorso del defunto.

Monili modesti come collanine, anelli in bronzo, o perfino un paio di piccoli orecchini in oro, sono pure stati ritrovati. Dalla posizione, è probabile che il morto li indossasse al momento di essere seppellito. I defunti venivano quindi adornati prima di essere consegnati all’Oltretomba.

In alcuni casi il morto era accompagnato da utensili, senza dubbio i suoi strumenti di lavoro in vita.

In “Burial practices and patterns of distribution in the Vagnari cemetary”, Brent e Prowse notano che, generalizzando, gli infanti (0-6 anni) hanno meno doni funerari. I defunti di più di trent’anni hanno di media 5,6 oggetti, i giovani tra i 15 e i 30 ne hanno di media 6, mentre i pargoli di meno di 1 anno ne hanno di media 2,5.

E’ probabile che gli oggetti scelti per costituire il corredo fossero rappresentativi del ruolo, mestiere o posizione sociale della persona, tutte cose che un bambino non ha avuto il tempo di ottenere. Ad ogni modo anche i bimbi lattonzoli portano con loro collanine o spille, traccia dell’affetto, la cura e il dolore dei genitori di Vagnari.

Per quanto riguarda gli adulti, c’è una leggera differenza tra i sessi: le tombe maschili contengono una media di 6,1 oggetti, le tombe femminili una media di 5,4. Le donne sembrano quindi avere avuto un ruolo subalterno (SORPRESA!), ma non drammaticamente inferiore agli uomini.

Ovvio, non possiamo avere la certezza che lo status in morte sia davvero corrispondente allo status in vita.

Ci sono differenze secondo i sessi anche nella qualità degli oggetti trovati: alcuni oggetti, come monete o contenitori in vetro, si ritrovano in modo abbastanza uniforme nelle tombe, mentre 12 tombe maschili e solo 5 tombe femminili contenevano resti di scarpe. Di nuovo, constatiamo una probabile differenza nel rituale per uomini e donne.

Altri oggetti, come i braccialetti, si trovano solo nelle tombe di individui al di sopra di una certa età, il che mostra un cambiamento di status sociale legato all’età.

Sono saltati fuori anche dei contenitori in bronzo, ma solo in 6 tombe, all’occorrenza 6 delle tombe più ricche, con un bottino funebre di 15,3 oggetti di media! Di questi sei pezzi grossi, 4 erano maschi, 1 era femmina, e 1 un mucchietto di cenere.

Brent e Prowse notano che in altri cimiteri dello stesso periodo, come quello di Musarna vicino a Viterbo, uomini e donne hanno un corredo funebre abbastanza equivalente. Queste 6 tombe suggeriscono che a Vagnari, all’interno della comunità operaia e contadina, c’erano degli strati sociali distinti, e che questo status relativamente elevato rispetto agli altri abitanti era per lo più occupato da uomini.

Le ceramiche estratte dal cimitero hanno depositi notevoli di sali di calcio rispetto a quelli estratti fuori dal cimitero, il che lascia supporre a Small che la sepoltura includesse l’uso di calce viva, per accelerare la decomposizione.

Della serie “parti coi nostri regali, ma parti alla svelta!”.

Prowse ha analizzato gli scheletri e determinato segni di usura interpretabili come danni inflitti dal lavoro pesante. Gli scheletri dei subadulti mostrano spesso lesioni al cranio di solito causate da mancanza di ferro, che può essere provocata da una malattia o da una dieta sbagliata. Infine, nonostante i denti siano mediamente in condizioni relativamente buone, Prowse rileva una ricorrente usura degli incisivi. Ciò può significare in alcuni casi che i denti erano usati come strumento per tagliare/spezzare qualcosa, o più in generale che il cibo consumato era particolarmente tosto.

Insomma, a Vagnari si mangiava il pane da battaglia dei nani!

Più precisamente però: che tipo di gente abitava a Vagnari?

E’ qui che il sito ci riserva una sorpresa, ma una cosa alla volta!

Prowse nota che l’area di Vagnari era densamente popolate nel IV° secolo a. C., ma che la densità di popolazione declina tra il III° e il II° secolo a. C. In questo periodo troviamo solo un piccolo insediamento nella porzione nord del sito.

Come abbiamo visto, questo cambia in periodo imperiale, ma chi abitava e lavorava in questo centro agricolo e industriale?

L’unico documento scritto ritrovato è costituito da una tegola databile tra il 50 a. C. e il 50 d. C., su cui è stampigliato “ GRA[ti]…/CAES[aris]”, ovvero “Gratus, schiavo di Cesare”, il che supporta l’ipotesi che Vagnari fosse una tenuta di proprietà dell’Imperatore.

Bisogna però sottolineare che questa tegola è stata trovata vicino a un forno e non nella necropoli. Quindi non sappiamo se il buon Grato viveva e lavorava a Vagnari o se risiedeva altrove: dopotuto Vagnari produceva tegole, magari forniva tegole funerarie ai centri vicini. In effetti nella necropoli non sono saltate fuori tegole stampigliate.

L’ipotesi di una tenuta imperiale resta però valida: è possibile che il vicus fosse quindi popolato da schiavi, liberti e operai liberi che abitavano, lavoravano e morivano in situ.

Il punto è: ci nascevano pure?

Per rispondere a questa domanda Prowse ha usato due metodi:

L’analisi degli isotopi stabili: varianti di elementi (come carbonio, azoto o ossigeno) che vengono incorporati nei tessuti durante la vita e che non decadono dopo la morte. A seconda dell’elemento, quest’analisi può fornire indicazioni sulla dieta dell’individuo, o sulla sua provenienza geografica (in particolare determinando l’acqua che ha bevuto durante l’infanzia). Questi dati possono essere estratti dalle ossa o dai denti.

Un altro dato utile è il DNA mitocondriale (mtDNA), che sopravvive alla decomposizione ed è trasmesso per linea matrilineare.

Esistono delle variabili individuali di mtDNA, e quando determinate variabili sono presenti in determinate combinazioni, è possibile individuare degli aplogruppi. In pratica, questo permette di tracciare, attraverso il mtDNA, l’origine geografica del lignaggio materno della persona.

Stando a Prowse, la maggioranza degli individui di Vagnari appartengono agli aplogruppi H, J K e T, ovvero l’Eurasia occidentale. In altre parole, la maggioranza della gente era di varie origini, ma tutte definibili come “europee”. Alcuni dei gli abitanti condividono lo stesso aplogruppo, ergo il loro lignaggio è originario della stessa regione, ma non condividono lo stesso aplotipo, ovvero non sono imparentati per parte di madre!

Quella di Vagnari appare quindi come una comunità composta da gente di origini diverse. Quando analizziamo il mtDNa di scheletri sepolti vicini (clusters), notiamo che non solo non sono parenti per parte di madre, ma che talvolta non appartengono nemmeno allo stesso aplogruppo. Le origini materne non sembrano quindi giocare un ruolo determinante nella costruzione dell’identità dell’individuo in morte.

Per quanto riguarda l’analisi degli isotopi, indicano che la maggioranza degli abitanti, pur avendo ascendenze etniche variabili per parte di madre, è nata è cresciuta a Vagnari o nelle colline circostanti. Se vogliamo paragonare a un altra necropoli dello stesso periodo, Isola Sacra, 1/3 dei “residenti” era forestiera (non si sa bene da dove provenisse), ed è arrivata nella zona di Isola Sacra nell’infanzia.

Anche a Vagnari possiamo determinare che alcuni degli abitanti sono arrivati da bambini. Le fonti spesso parlano di migrazioni e spostamenti di uomini adulti, ma è chiaro che donne e bambini si spostavano (o erano spostati).

Ad ogni modo, circa 25% dei residenti non erano né di Vagnari né dei dintorni, ma venivano da altre regioni dell’Impero.

3 individui, 2 uomini e una donna, venivano da zone più distanti, probabilmente altre regioni affacciate sul Mediterraneo.

Infine, tra i vari aplogruppi esumati, troviamo 2 individui particolari.

Un uomo apparteneva all’aplogruppo L, ovvero la sua linea materna risaliva alla regione subsahariana. E’ stato peraltro possibile determinare che il signore non è nato e cresciuto a Vagnari né nei dintorni, ma che proveniva probabilmente da un’altra zona del Mediterraneo, forse il Nord Africa. Quest’uomo è stato seppellito accanto a un uomo e una ragazza di aplogruppo europeo e di origine locale, indicando che provenienza ed etnia non erano fattori rilevanti in questo contesto.

Ciò non è molto strano, visto che ci sono stati per secoli frequenti traffici tra Roma e varie regioni Africane (checché ne dicano quegli scoppiati degli identitari). E’ però indicativo della varietà di backround che accomunava gli abitanti di questo villaggio dell’entroterra pugliese.

Infine un’altra sepoltura presenta caratteristiche ben più bizzarre.

Si tratta della sepoltura F37. La donna appartiene all’aplogruppo D.

Ovvero l’aplogruppo dell’Asia Orientale.

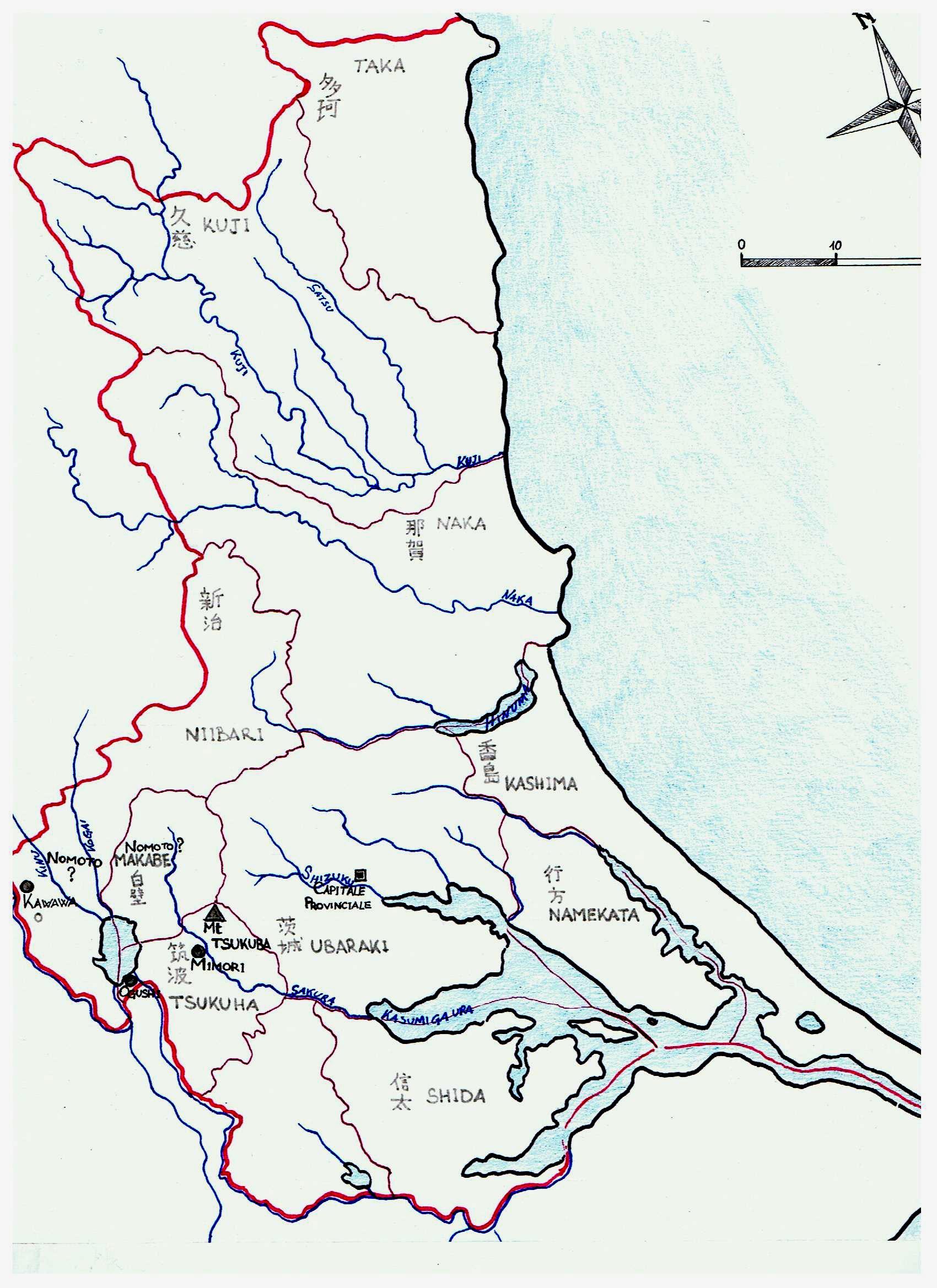

F37, una donna adulta, è l’unico esempio conosciuto a oggi di individuo appartenente all’aplogruppo D e ritrovato sul territorio italiano per questo periodo.

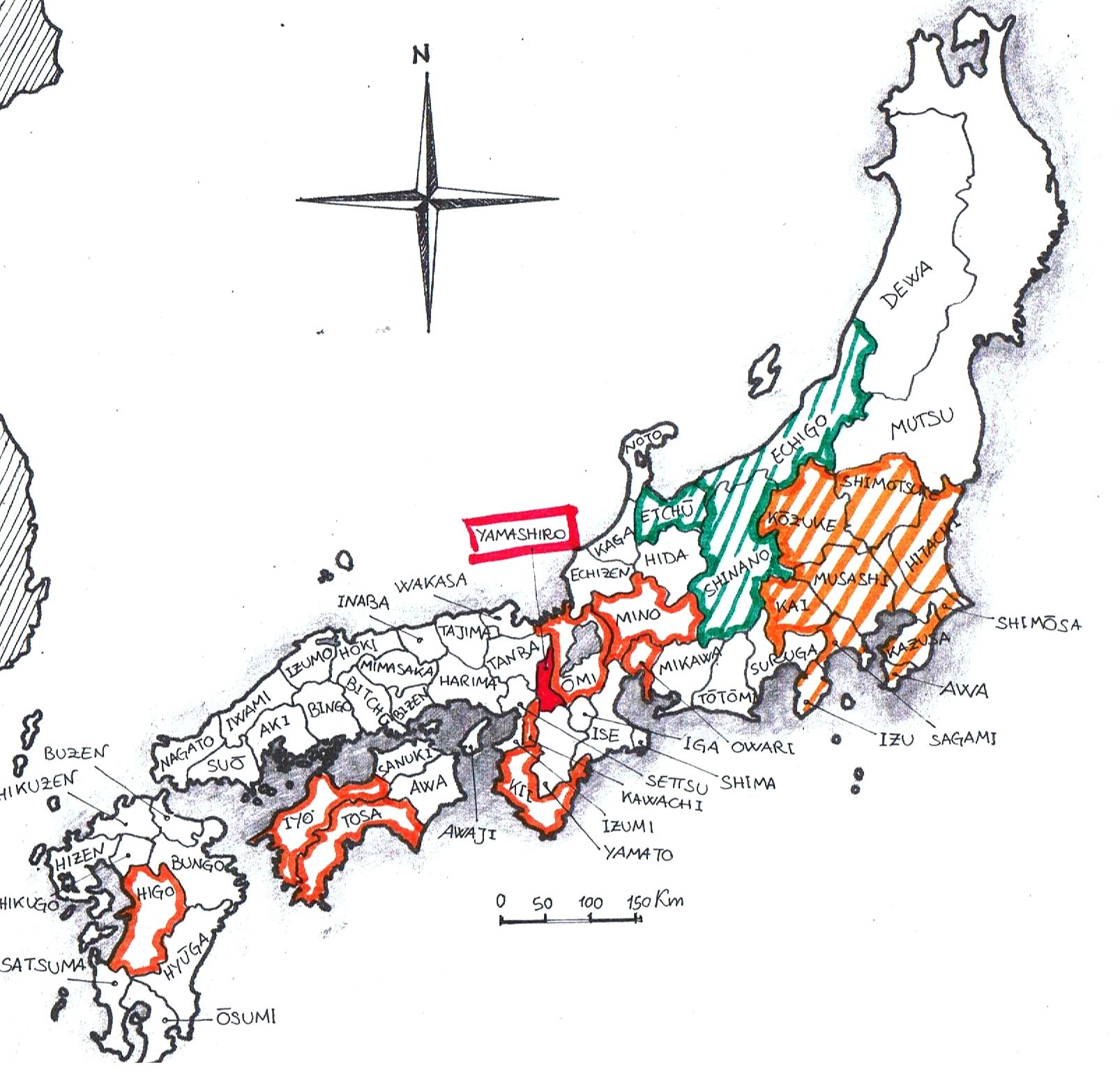

Purtroppo non è stato possibile eseguire l’analisi degli isotopi, e non possiamo quindi sapere se F37 è arrivata dalla lontanissima Asia Orientale, o se la migrante era sua madre, sua nonna, sua bisnonna, ecc. Considerato il suo aplotipo,è stato possibile verificare cinque match compatibili, tutti e cinque in Giappone.

Questo ovviamente non significa che F37 fosse Giapponese: come accennato in questo articolo l’etnogenesi dei giapponesi è molto più complicata e variegata di quanto possa parere. Dopotutto l’aplogruppo ingloba tutta la regione. Ma è possibile che le origini di F37 siano da ricercare nelle popolazioni coreane o Malgal.

Sappiamo che aveva probabilmente 45-49 anni, che il suo scheletro mostra leggeri danni alle articolazioni degli arti inferiori e che aveva la scoliosi (come yours truly, yeeeee!). E’ vissuta tra il II° e il III° secolo. Il suo scheletro è relativamente ben conservato. E’ sepolta in una tomba “alla cappuccina” rinforzata da pietre e con un colmo di imbrex a coronare le tegulae. Il corpo non è deposto direttamente a terra, ma su tre tegulae piatte, una delle quali è stata piazzata ad un angolo deliberato. Le tre tegulae su cui è stesa F37 sono decorate: le due alle estremità con archi impressi con le dita, una con una linea ondulata.

Gli oggetti funerari sono stati deposti vicino ai suoi piedi: una ceramica africana a bordo annerito, rotta, e il fatidico chiodo magico.

La tomba di F37 non è delle più ricche, né delle più povere. E’ una sepoltura curata ma modesta, per una donna che svolse un lavoro pesante e che, chissà, magari nemmeno sapeva delle proprie remote origini. E’ sepolta con gli altri e come gli altri: la sua etnia era esotica, il suo status sociale a Vagnari sembra essere stato lo stesso delle altre donne.

Il mistero delle origini di F37 è complicato dal fatto che Roma non aveva rapporti diretti con la Cina, men che meno con Corea e Giappone.

Troviamo menzione della Cina (nota come Seres) negli scritti di Pausania.

Pausania visse tra il 120 e il 180 d. C., quindi allo stesso tempo di F37. Parla della Cina come di un paese estremamente remoto e lo nomina nel contesto della produzione della seta: secondo Pausania il nome di Seres viene dal baco da seta, in greco ser. Si tratta secondo lui di un coleottero che i nativi allevano per 4 anni prima di farlo crepare di indigestione. Il bacarozzo si ingozza tanto che letteralmente scoppia, rivelando una pancia piena di filo di seta.

Dopo questa perla di entomologia, Pausania indica che Seres è un’isola del Mar Rosso, o di un fiume chiamato pure Ser, e che gli abitanti sono tutti Etiopi, o di una razza imbastardita frutto di un miscuglio di Sciti e Indiani.

Insomma, ci siamo capiti: i romani non avevano la più pallida idea di come si allevava il baco da seta, di dove si trovasse la Cina, o di che faccia avessero i cinesi. Sapevano però dell’esistenza di un grosso stato a oriente.

Conoscevano la seta da secoli: già dal V° secolo a. C. Cos produceva un tipo di seta a base di bozzoli sfarfallati. Cruelty free!

A partire dal I° secolo a. C. però, Roma favorì la seta cinese, importata attraverso l’India e l’Asia Centrale. La Cina, origine del prodotto, restava un posto misterioso e irraggiungibile.

I cinesi per contro hanno una mezza idea dell’esistenza di Roma. Dopotutto nel II° secolo d. C. sono riusciti a sconfiggere i ferocissimi Xiongnu e si sono allungati a ovest includendo nel loro sistema tributario il bacino del Tarim. Per intendersi, le propaggini occidentali di questa zona toccano i confini orientali di quelli che sono oggi Kirgyzistan e Tajikistan. La loro influenza diplomatica si allungò fino al Golfo Persico.

Insomma, gli Han incocciano nei Parti. E lì si fermano.

Vaghe informazioni circolarono tra i due imperi, portate dai mercanti, ma non sembra che ci sia mai stato un contatto diplomatico diretto.

Dico “sembra” perché alcuni indizi suggeriscono il contrario: Floro (70/75-145 d. C.) afferma che la Cina avrebbe mandato degli ambasciatori al tempo di Augusto (Epitoma Libro II, Capitolo 34). La cosa però non compare nelle fonti cinesi e sembra molto poco probabile. Dopotutto circa due secoli dopo Pausania non sembra avere la minima idea di dove sia la Cina o che faccia abbia un cinese. E’ possibile che la gente “mezza Scita e mezza Indiana” indichi piuttosto i mercanti Yuezhi che facevano da tramite attraverso il Tibet.

C’è però una nota interessante nello Hou Han Shu: nel 166 d.C. L’Imperatore Huan riceve la visita di un gruppo di uomini che si presentano come ambasciatori del re Andun di Da Qin.

Da Qin è il nome che i cinesi davano a Roma.

Non somiglia manco per il cazzo a “Roma”?

Beh, i romani chiamavano la Cina “Seres”, quindi non si possono lamentare.

Tornando a noi, “Andun” è chiaramente una trascrizione fonetica. Noi in Italia conosciamo Andun come Marco Aurelio Antonio (121-180).

La cosa interessante è che questa visita avviene subito dopo una compagna di Lucio Vero contro i Parti. Che Marco Aurelio sia stato il primo ad allacciare un tenue contatto diretto con la leggendaria Seres?

I sedicenti ambasciatori sono arrivati a piedi dopo essere sbarcati a Rinan, commanderia Han piazzata sulla costa centrale del Vietnam. Portano con loro zanne di elefante, corno di rinoceronte e gusci di tartaruga, a loro dire doni da parte di Andun.

Huan degli Han riceve cortesemente il paniere di benvenuto, ma non è molto convinto.

-‘Sta roba non è esotica nè preziosa.- confida al Ministro. -Possibile che il re dall’altra parte del mondo mi mandi ‘ste quattro cazzate che trovo al mercato sotto casa? Secondo me sono mercanti, levameli di giro.

La nota di Pausania su Seres è del 174. E’ possibile che l’abbia scritta basandosi sulle storie riportate dal sedicente ambasciatore del 166. Ed è molto probabile che quel volpone di Huan ci avesse visto giusto: detto ambasciatore non era probabilmente altro che un mercante con la bocca piena di favole.

Quindi no, nessun contatto diretto ufficiale, solo contatti indiretti attraverso i mercanti.

Quindi è impossibile che F37 sia arrivata dalla remota Asia Orientale, si trattava senza dubbio di una straniera di seconda o terza generazione.

…

…

O FORSE NO!

Il fatto che non esistessero relazioni diplomatiche ufficiali non significa che contatti diretti tra cittadini romani e cittadini cinesi non siano avvenuti! Semplicemente, se non hanno coinvolto le autorità, non sono stati trascritti nelle fonti ufficiali.

“Ah, ma Tenger!- sento già obiettare qualcuno -Questa è pura speculazione! Non hai nessuna prova né indizio di un contatto diretto tra un cinese della Cina e un Romano de Roma!”

No, è vero.

Ho di meglio!

Le avventure di due Cinesi a Londra

Londra, Lant Street, gli archeologi di Durham esaminano gli scheletri di un cimitero romano utilizzato tra il II° e il IV° secolo. E ben due di costoro sono originari della Cina Han.

A oggi, si conoscono 3 o 4 esempi del genere nell’Impero Romano. Tutti scoperti di recente. E’ possibile che scavi futuri cambino ancora la visione che abbiamo dei rapporti tra la lontana Seres e la fiera Da Qin.

E sì, se due cinesi sono riusciti a venire a morire a Londra, è possibile che F37 abbia seguito lo stesso percorso, e sia morta di mal di schiena, dopo una vita faticosa ma onesta, nella valle del Basentello, in Puglia.

THE END

…

Vi ricordate quando ho detto che in questi giorni di terribili tensioni volevo dedicarmi a qualcosa di totalmente apolitico?

Ho mentito.

Prima che a qualcuno vadano a fuoco le mutande: certo, due ritrovamenti archeologici non sono politici. Gli scambi tra la Cina e Roma non sono politici. Sono fatti.

Il problema è che troppo spesso le civiltà del passato sono raccontate come omogenee, unite e coerenti. Isole che coesistono, ogni tanto combattono, ma che in generale possono essere descritte come fenotipi alla D&D.

La ridicola diatriba scoppiata quando la BBC osò disegnare un legionario nero, o le minacce subite dalla ricercatrice Sarah Bond quando ebbe l’ardire di notare che i Romani non erano tutti bianchi né possedevano il concetto di “razza bianca” dimostrano a che punto la società consuma un’idea distorta della realtà Storica.

In particolare Roma e la Scandinavia sono due miti fondatori dell’odierno suprematismo bianco, che da un punto di vista storico fa un sacco ridere, ma poi ‘sta gente tenta un colpo di stato e di botto è molto meno divertente.

La ragione principale per cui ho voluto parlare di Vagnari è perché lo trovo un sito interessante, e una buona maniera di familiarizzarmi con tecniche archeologiche contemporanee.

La seconda ragione è perché trovo assolutamente affascinante e uberganzissimo rilevare un collegamento seppur tangenziale tra un’operaia della campagna pugliese e la Cina degli Han, forse perfino il Giappone.

Per ultimo, senza fretta né affanno, per ricordare che la gente si è sempre spostata, le società non sono mai state omogenee, né conformi, né impermeabili. Il nostro concetto di identità etnica è contingente al nostro periodo storico e non è necessariamente applicabile al modo di vedere e di sentire del passato.

E’ importante conoscere il proprio passato, ma è ancora più importante non farsene un ritratto stereotipato, superficiale e falso. E’ importante usare la Storia per capire, non per dimostrare a posteriori. E questo a prescindere dal credo politico che ognuno di noi detiene: la realtà sarà sempre più complicata degli slogan.

Bibliografia

SMALL Alastair, et al. “Excavation in the Roman Cemetery at Vagnari, in the Territory of Gravina in Puglia, 2002.”, Papers of the British School at Rome, vol. 75, 2007, pag. 123–229

MCKITTERICK Rosamond, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 71, 2003, pag. 320–322

HILLS Helen, et al. “Research Reports: Balsdon Fellowships”, Papers of the British School at Rome, vol. 72, 2004, pag. 373–375

STODDART Simon, et al. “Research Reports.”, Papers of the British School at Rome, vol. 73, 2005, pp. 285–287

WOOD Ian, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 75, 2007, pag. 308–313

WALKER Susan, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 76, 2008, pag. 336–337

CARROLL Maureen, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 77, 2009

BURY Michael, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 78, 2010, pag. 237–338

PROWSE Tracy, “Stable isotope and mtDNA evidence for geographic origins at the site of Vagnari, South Italy”, Journal of Roman Archaeology, Gennaio 2010, pag. 175-177

VOLPE Giuliano, “Vagnari nel contesto dei paesaggi rurali dell’Apulia romana e tardoantica”, in SMALL Alastair, Vagnari – Il villaggio, l’artigianato, la proprietà imperiale, Edipuglia, Bari, 2011, p.345-458

PANAYOTAKIS Costas, et al. “Research Reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 80, 2012, pag. 378–380

SMITH Christopher J., et al. “Archaeological fieldwork reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 81, 2013, pag. 381-384

BRENT Liana, PROWSE Tracy, “Grave goods, burial practices and patterns of distribution in the Vagnari cemetary”, in SMALL Alastair, Beyond Vagnari: New themes in the Study of Roman South Italy, Proceedings of a conference held in the School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh, 26-28 October 2012, Edipuglia, Bari, 2014, pag. 99-109

SMITH Christopher J., et al. “Archaeological fieldwork reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 82, 2014, pag. 352-356

TOL Gijs, et al., “Minor centers in the Pontine Plain: the cases ot ‘Forum Appii’ and ‘Ad Medias’”, Papers of the British School at Rome, vol. 82, 2014, pag. 109–134

SMITH Christopher J., et al. “Archaeological fieldwork reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 83, 2015, pag. 324-325

HERNANDEZ Juan Pablo Sánchez. “Pausanias and Rome’s Eastern Trade”, Mnemosyne, vol. 69, no. 6, 2016, pag. 955–977

SHAW Heidi, MONTGOMERY Janet, REDFERN Rebecca, GOWLAND Rebecca, EVANS Jane, “Identifying migrants in Roman London using lead and strontium stable isotopes”, Journal of Archaeological Science, Vol 66, 2016, pag. 57-68

SMITH Christopher J., et al. “Archaeological fieldwork reports”, Papers of the British School at Rome, vol. 84, 2016, pag. 333-336

SOMPER James, “‘Phenomenal’ ancient Chinese skeleton discovery in London graveyard casts new light on Roman society”, Independent, 26/09/2016

CARROLL Maureen, “Investigation at the Roman Imperial estate at Vagnari”, Papers of the British School at Rome, 2019, pag. 345-348

Fonti antiche:

Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, Lettera 87, trad. Sanasi Patrizio, Edizioni Acrobat, pag. 87

![Image - 9218] | In Soviet Russia... | Know Your Meme](https://i.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/009/218/pidgeon.jpg)